鏡を見るたびに、前歯の色や形が気になって笑顔をためらっていませんか。けれど、ラミネートベニアの費用がどれくらいなのか、そして本当にその金額に見合う価値があるのか不安に感じている…。この記事では、東京・大阪・名古屋の料金相場から、後悔しない見積もりの見極め方までを解説します。読めば、自分に最適な選択が見えてくるはずです。

ラミネートベニア費用の基本相場と1本あたりの価格目安

ラミネートべニア 費用 の全国的な平均は、1本あたりおよそ8万〜20万円です。

この幅は使用する材料や技工レベル、医院の立地条件によって変動します。

たとえば前歯6本をまとめて治療する場合、総額で約48万〜120万円前後になるケースが一般的です。

セラミック素材の中でも、e.maxやジルコニアなど高品質な材料を使うと費用はやや上がる傾向があります。

一方でハイブリッドセラミックは価格を抑えながらも自然な仕上がりを得たい人に向いています。

ただし、“5万円以下”など極端に安い表示は接着技術や保証内容が曖昧な場合もあるため、注意が必要です。

以下に地域別・素材別の ラミネートべニア 価格相場 をまとめました。

-

東京の有名審美歯科:平均12〜18万円/本

-

大阪エリアの相場:平均9〜15万円/本

-

名古屋エリア:平均8〜14万円/本

-

e.maxセラミック使用時:13万〜20万円/本

-

ハイブリッドセラミック:8万〜12万円/本

これらは 1本あたりの平均単価 を示す参考値であり、医院ごとの保証内容(再治療対応・ナイトガード付与など)によっても総費用は前後します。

比較検討に使える見積りテンプレート があると、カウンセリング時に「技工費」「接着処理」「仮歯」「調整料」など細かな項目を整理しながら確認できるため便利です。

価格の目安を理解したところで、次に知っておきたいのは「その費用に何が含まれているのか」という内訳です。

ラミネートベニア費用の内訳と治療の流れ

ラミネートべニア 費用 は単に「1本いくら」という数字だけでは判断できません。

総額にはカウンセリングから装着、メンテナンスに至るまで、複数の工程に関する料金が含まれています。

正確な見積りを理解するためには、各工程の役割と平均的な費用を把握しておくことが重要です。

一般的な治療の流れは、初診カウンセリング→診査(咬合・歯周・虫歯などのチェック)→デザイン→最小限の形成→型取りまたはデジタルスキャン→技工制作→試適(見た目確認)→最終装着という順序になります。

最近では院内デジタル技工室を持つクリニックも増えており、その場合は同日仕上げが可能で、外注よりも効率的かつ費用を抑えやすい傾向があります。

以下は、代表的な べニア治療の料金内訳 をまとめたものです。

| 項目 | 平均価格(税込) | 備考 |

|---|---|---|

| 初診カウンセリング料 | 3,000〜5,000円 | 初回相談・治療計画説明 |

| 型取り・技工料 | 20,000〜40,000円 | 使用素材や外注有無で変動 |

| 仮歯制作 | 5,000〜10,000円 | 最終装着まで審美性を維持 |

| 形成・装着処置料 | 30,000〜60,000円 | 削合・接着含む施術技術料 |

| レントゲン/CT撮影 | 2,000〜10,000円 | 歯根や咬合状態の精査目的 |

| 事前検査 | 3,000〜6,000円 | 虫歯・歯周病チェックなど |

| 麻酔・痛み軽減費用 | 1,000〜3,000円 | 局所麻酔または笑気鎮静時のみ発生 |

これらを合算すると、1本あたりのおおよそのトータル費用は8万〜20万円となることが多いです。

来院回数は2〜3回程度で済むケースが一般的ですが、Same‑day対応可能な医院なら1日完結もできます。

費用構成を把握したら、次は「素材による価格差」と「どのタイプを選ぶべきか」を見ていきましょう。

素材別に見るラミネートベニア費用の違い

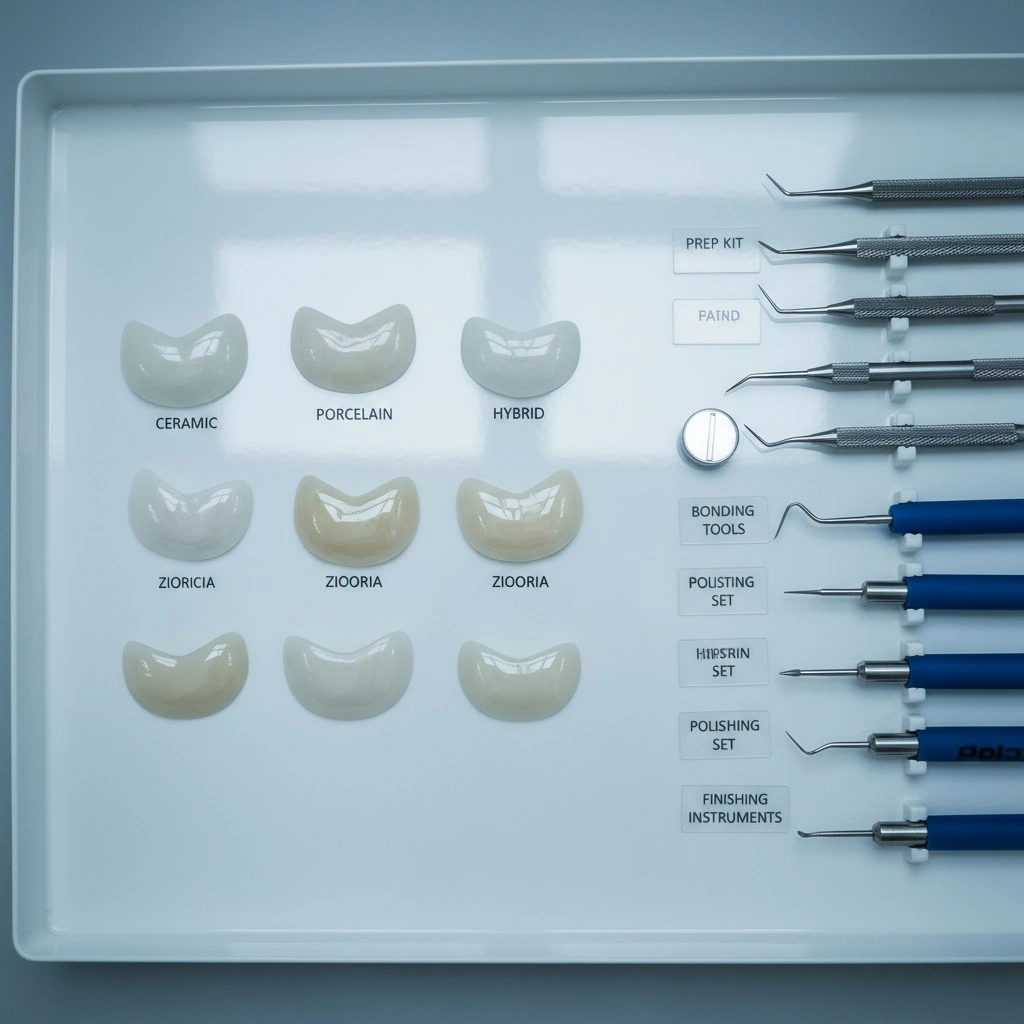

ラミネートべニア 費用 は、使用される素材によって大きく異なります。

同じデザインや施術方法でも、セラミックベニア 価格 や ポーセレンベニア 費用目安 など、選ぶ材料で総額が数万円単位で変わるのが一般的です。

最も人気のある e.max 系セラミックは、高い透明感と強度を両立した素材で、1本あたり12〜20万円前後が平均的な相場です。

ガラス系セラミック特有の自然な発色により、前歯部での審美目的に多く採用されています。

ポーセレン(陶材)タイプは10〜18万円程度で、より自然なツヤと光沢を重視する方に選ばれますが、強度ではe.maxやジルコニアに及びません。

一方、ハイブリッドセラミックは コンポジットベニア 値段 を抑えたい方向けで、8〜12万円ほどとリーズナブルです。

ただし樹脂成分を含むため経年変色や磨耗がやや早く、高品質素材の追加費用 を惜しまない人には物足りなく感じられることもあります。

ジルコニア系は13〜20万円前後と高価ですが、その分耐衝撃性・耐久性・表面コーティングの料金 面で最も信頼性があります。

噛み合わせの強い人や長期維持を重視するケースでは、修復再治療のリスク軽減という点でも合理的です。

以下に代表的な素材ごとの特徴を整理しました。

-

e.maxセラミック:透明感・強度のバランスが良く人気

-

ポーセレンベニア:自然なツヤ、審美重視の方向け

-

ハイブリッド:価格を抑えたい人向け

-

ジルコニア:強度と耐久性を求める方に最適

同じ「セラミック」と言っても、その種類と加工精度によって使用材料による価格差 が生まれます。

医院によっては内部技工室で直接製作する場合もあり、その際は外注費用が不要になるため若干安くなる傾向があります。

素材によって価格が変わることを理解したら、次に気になるのは「保険適用」や「支払い方法」の実際です。

ラミネートベニア費用の支払い方法と保険適用の有無

ラミネートべニア 費用 は審美目的の自由診療に分類されるため、原則として保険適用の可否は「不可」です。

つまり、健康保険証を提示しても治療費が安くなることはなく、100%自費診療として支払う必要があります。

ただし、外傷や欠損の修復など機能回復が目的とみなされる例では、ごくまれに医療費控除や保険会社への請求手続きが認められるケースもあります。

支払いに関しては、多くの医院で柔軟な 自費診療の支払い方法 が導入されています。

まとめて払うより、分割払いやローンを活用することで毎月の負担を軽減できる仕組みです。

以下に代表的な選択肢を整理しました。

-

一括払い(現金・カード)

-

分割払い(医院独自プラン)

-

デンタルローン(3〜60回)

-

銀行ローン・医療ローン

-

医療費控除制度(条件付き)

クレジットカード利用可能かは医院によって異なりますが、大都市圏(東京・大阪・名古屋)の多くの審美歯科では主要ブランドカードでの決済が可能です。

また、分割払いとローン を併用する場合でも利率や回数を細かく選択できるため、無理なく通院できるよう調整できます。

医療費控除の対象 については注意が必要です。審美目的のみの場合は対象外ですが、「咬合回復・欠損補修」など治療目的が明確なケースでは確定申告時に申請できる例があります。国税庁ガイドライン上も、この判断には領収書や診断内容の証明が必須となります。

最近では 無料見積もりサービス やオンライン相談フォームを設けているクリニックも増えており、事前に総額や返済プランを把握してから治療計画を立てられます。

支払いの仕組みを理解したら、次は「長期的な維持費」や「メンテナンスコスト」について確認しておきましょう。

ラミネートベニアのメンテナンス費用と保証内容

ラミネートべニア 費用を理解する上で見落とされがちなのが、施術後のメンテナンス費用と保証制度です。

ベニアは装着後5〜15年の耐用年数を想定しており、その間に剥離や変色などのトラブルが起きることもあります。

長期的に安定した見た目を保つには、半年〜1年ごとの定期ケアと、万一のための仕上がり保証を把握しておくことが欠かせません。

一般的な施術後のメンテナンス費用は1回あたり5,000〜10,000円前後です。

この中にはベニア表面の研磨、接着状態チェック、噛み合わせ調整などが含まれます。

日常的な珈琲・ワイン・喫煙による軽い着色はこの範囲で除去できますが、強い変色や小さな欠けの場合は別途修理扱いとなります。

剥離や破損時には再接着・再制作など個別対応となり、それぞれに追加料金が生じるケースがあります。

一方で、多くのクリニックでは仕上がり保証と保証期間を設定しており、一定条件下では無償対応となる場合があります。

以下は代表的な保証内容と平均的な価格帯です。

| 項目 | 平均費用 | 保証期間 |

|---|---|---|

| 定期メンテナンス | 5,000〜10,000円 | 半年〜1年ごと |

| 剥離修理 | 10,000〜30,000円 | 1〜3年保証内無料 |

| 再装着 | 20,000〜50,000円 | 条件付き保証 |

| 再制作(張り替え) | 80,000〜150,000円 | 5年経過後 |

| 保証延長オプション | 10,000〜20,000円 | 期間延長あり |

数年後の張り替え費用は素材や技工方法によって異なりますが、おおむね8万〜15万円前後になります。

また、保険非対応治療であるため、着色や変色が生じた場合の修理費(約1万〜3万円)は別途請求されることがあります。

メンテナンス契約を結んでおくと、点検+軽研磨+微調整セットで年間契約制(1万円前後)になる医院もあります。

さらに保証延長オプションを希望すれば、有償で補償期間を3・5・7年へ延長できる場合もあります。

ここまでで費用の全体像がつかめたところで、最後に「他の審美治療」と比較して、そのコスト妥当性を確認してみましょう。

他の審美治療との費用比較とラミネートベニアの価値

ラミネートべニア 費用 は、他の審美治療と比較してどの位置にあるのでしょうか?

ここではホワイトニング、クラウン、マウスピース矯正、インプラントとの費用差を整理してみます。

まずは主な治療ごとの平均 価格相場 を表で確認しましょう。

| 治療法 | 平均費用/本 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| ホワイトニング | 約5,000〜30,000円/回 | 色改善のみ、形は変えられない |

| クラウン | 約100,000〜180,000円 | 機能回復・全面被覆 |

| マウスピース矯正 | 総額500,000〜1,000,000円 | 配列改善、長期間 |

| インプラント | 300,000〜500,000円 | 欠損補綴、外科処置あり |

ラミネートべニア 費用 は1本あたりおよそ80,000〜200,000円で、この範囲はクラウンとほぼ同レベルです。

しかしクラウンが歯を全面的に削ってかぶせる方式であるのに対し、ベニアは表面を最小限だけ削って貼り付けるため自然歯を温存できます。

この点がコストパフォーマンス面で大きな違いになります。

ホワイトニングと併用時の費用 は、医院によって異なりますがセット割引で数千円〜数万円追加する程度です。

ただしホワイトニングでは形や隙間までは変えられず、美白+形態修正を同時に求めるならベニアが効果的です。

ベニアとクラウンの価格比較 を見ても、即効性や審美性を重視する場合にはベニアが選ばれる傾向があります。

素材によって透明感や耐久性も調整できるため、「短期間で自然な前歯美」を得たい方には現実的な選択です。

一方で ラミネートとインプラントの費用差 は非常に大きく、インプラント1本分でおよそ3〜4本分のベニア治療が可能です。

欠損補修など機能回復目的ではインプラントに分がありますが、純粋な審美目的ならコスト面でも侵襲面でもベニアが圧倒的に優れています。

つまり ラミネート以外の審美治療比較 の中でも、総合バランスを重視する人にとってベニアは「短期間・自然・中程度コスト」というちょうど良い位置づけになっています。

他治療との比較で費用価値が理解できたところで、最後に「クリニック選びで料金を左右するポイント」を確認して、後悔のない選択につなげましょう。

ラミネートベニア費用を左右するクリニック選びのポイント

同じラミネートべニア 費用でも、なぜ歯科医院によって金額が大きく違うのか?

その答えは、技術・素材・設備・保証制度といった複数の要素が絡み合っているからです。

まず、歯科医院の治療費比較 を行う際には「表面価格」だけで判断してはいけません。

審美歯科 料金比較 の中には、技工料や麻酔代、仮歯費用などが含まれていないケースも多く、トータルでは高くつく場合があります。

また、同じセラミックでも 歯科技工所の選び方と料金差 が発生します。外注先の技工士レベルが高いほど仕上がり精度は上がりますが、その分コストも上昇します。

安いクリニックのリスク は特に注意すべき点です。5万円以下など極端に安価な見積りは、一部工程を簡略化したり、接着処理や研磨仕上げを省いている可能性があります。

結果として剥離・変色など短期的なトラブルにつながることもあり、「一見お得なのに再治療で二重出費」という失敗例も少なくありません。

口コミで分かるコスパ を確認する際は、「審美品質」「トラブル対応」「保証期間」の3要素を重視すると実態をつかみやすいです。

実際に通う医院を選ぶときは次の項目を必ずチェックしてください。

-

技工士・歯科医師の経験年数

-

使用素材と保証の明示

-

院内技工設備の有無(デジタル技工室ならSame‑day対応可)

-

症例写真・口コミの確認(ビフォーアフター提示ありか)

-

契約書での費用明細確認(価格に含まれるもの・含まれないものを明確化)

ドクターの技術料 の有無や 保証書・契約書の確認ポイント は、後々トラブル防止にも直結します。

また クリニックの設備と価格相関 を見ると、高品質機材を備えた医院ほど精密作業が可能で再治療リスクも低下します。

ここまで確認できれば、本当に信頼できる審美歯科選びがぐっと現実的になります。——

ラミネートべニア 費用に関する歯科王意見

ラミネートベニアの費用は、見た目を美しくするための自己投資とも言えますが、価格だけでなく仕上がりや耐久性、メンテナンス性などの総合的な価値で判断することが大切です。費用の裏にある技術力や素材選定の違いを理解できれば、納得感のある選択につながります。

素材や製作方法によって価格差は大きく、ハイブリッドセラミックやe.maxなどの種類ごとに特徴があります。単に「安い」よりも、自分の歯の状態や希望する自然さに合った素材を選ぶ意識が重要です。また、削除量や技術精度によっても予算が異なるため、見積もり時には治療プロセスまで確かめておくと安心です。

仕上がり後のメンテナンスや耐久性を考慮すると、初期費用だけで判断しない方が賢明です。将来的な再製作リスクや生活習慣も含めて比較し、自分のペースで検討することをおすすめします。

最後まで読んでくださり、ありがとうございます。

よくある質問

ラミネートベニアの費用はどのくらいしますか?

ラミネートベニアは保険適用されますか?

ラミネートベニアはどのくらい長持ちしますか?

安いラミネートベニアを選んでも大丈夫ですか?

芸能人のような白く自然な歯にしたい場合、どの素材を選ぶべきですか?

Consultation

미소가 작품이 되는 곳,

블랑쉬에서 숨겨진 미소를 되찾으세요.